来源于:莱月再生 发表日期:2021-08-18

近日,中共中央、国务院印发了《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

该文件第七章第15款提出:“规范涉企行政检查,着力解决涉企现场检查事项多、频次高、随意检查等问题。按照行政执法类型,制定完善行政执法程序规范。全面严格落实告知制度,依法保障行政相对人陈述、申辩、提出听证申请等权利。除有法定依据外,严禁地方政府采取要求特定区域或者行业、领域的市场主体普遍停产停业的措施。行政机关内部会议纪要不得作为行政执法依据。”

上述这句话是否与钢铁行业下半年压减产量有什么关系?是否会影响钢铁行业的停限产的执行力度。笔者试图进行简要分析:

首先,这份文件是党的十九大既定的推动法治中国建设的重要一环,也是最重要的一环。这份文件的发布等级也是国家级层面的,重要性不言而喻。

过去甚至到当前,依然不少地方政府行政执法缺乏合法依据,一纸文件甚至一份内部的会议纪要都能当成文件拿去执行,甚至有些行政措施明显违法,随意性太强。因此,推动法治政府建设是法治中国建设最重要的一步。近年来,可以明显感受到,政府对行业的约束力明显增强,也在一定程度上推动了行业的发展。尤其是在推动市场公平建设上。比如,通过供给侧结构性改革,优化了钢铁行业的产业结构,打击了非法生产,一改“劣币驱良币”的市场环境。法治政府的建设事实上是规范政府行政措施的有效手段。很显然,这么高层级的文件不是针对钢铁行业限产减产的,而是全国通盘考虑的,考虑的不仅仅是过去,更是未来地方政府执法有据可依,该补漏补漏。有法可依,不仅会消除掉某些灰色空间,更让行业企业心里更有底。

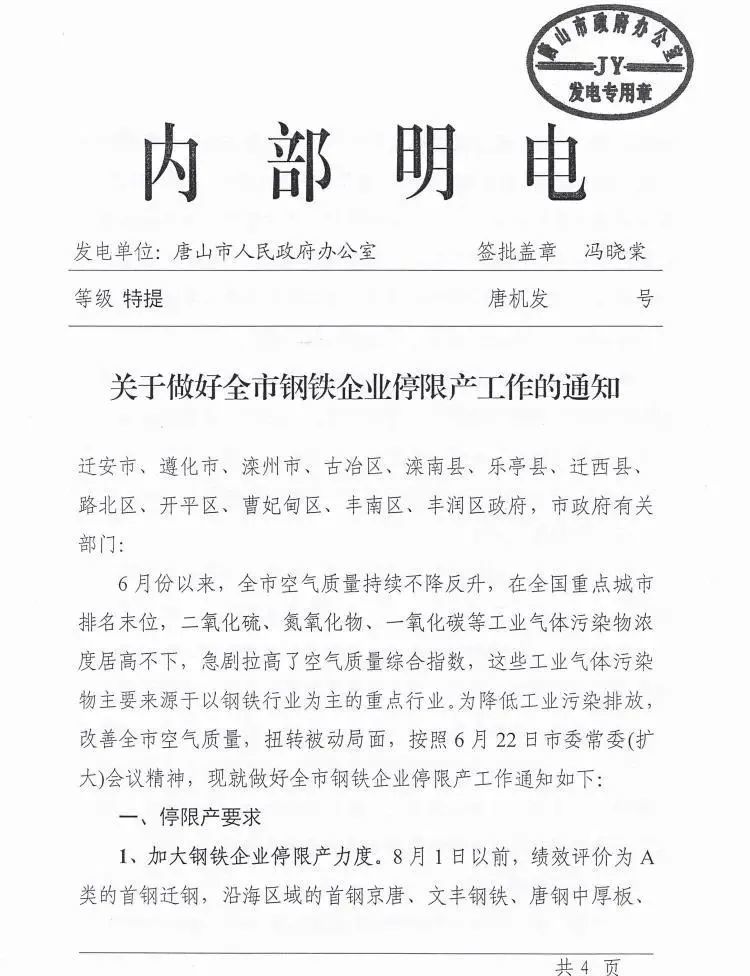

其次,对于钢铁行业来说,各地近年来的限产措施也明显是地方政府行政执法行为的一种。举例来说,唐山市政府每年甚至每月发布的针对钢铁企业的各种方案有法可依么?以2019年唐山市政府为改善空气质量发布的《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》(网上公开发布)一文来看,这一行政措施明显符合此次中央出台的文件中“严禁地方政府采取要求特定区域或者行业、领域的市场主体普遍停产停业的措施”。

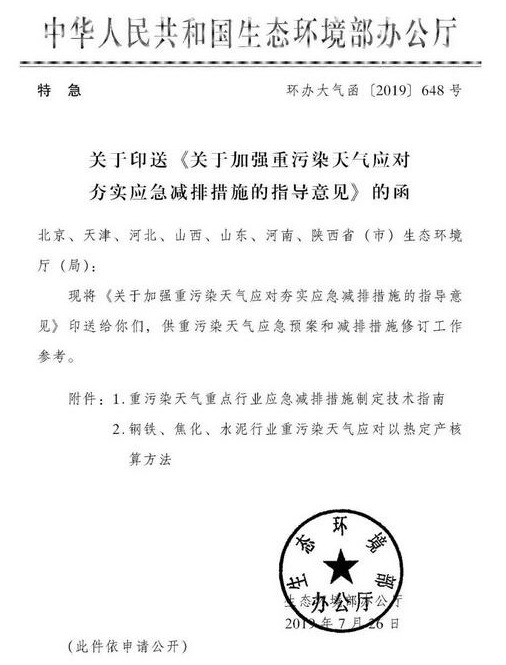

我们不禁要问,这一《通知》是否符合相关的法律依据,依据的是哪条法律或者河北省的哪条地方法律法规。地方政府发布的类似的“通知”“意见”非常之多,很多都被作为行政措施去执行,很少有文件在前面提及法律依据。笔者相信,随着中央法治政府建设文件的发布,以后各地行政文件的前面得好好琢磨了。言归正传,笔者并非要对唐山市这份或者这类文件口诛笔伐,相反,笔者试图找到限产的法律依据。笔者注意到,2019年,生态环境部办公厅发布了一个《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》,该意见中明确指出以下几个要点:(1)什么时候是重污染天气预警以及预警的各个等级;(2)哪些行业要进行应急减排的管控,管控的标准和绩效分级指标。(3)地方政府灵活把握,分行业、企业进行把控限产的力度。

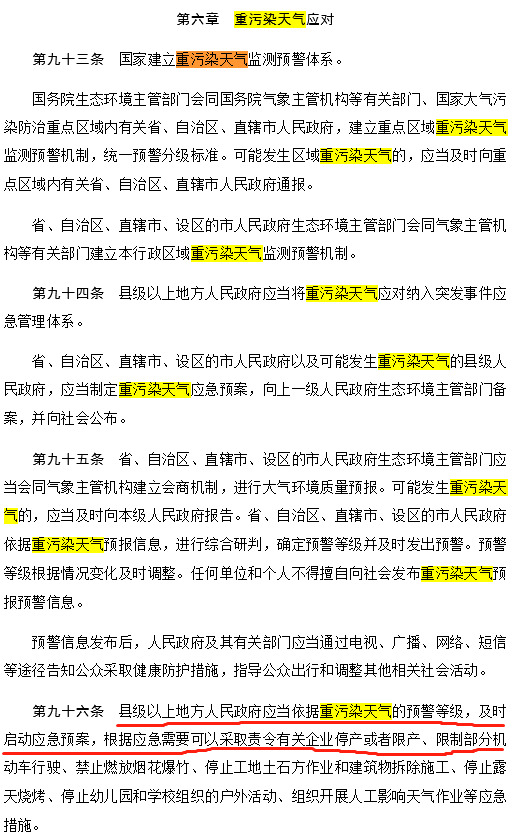

不过生态环境部办公厅的这一指导意见很显然也并非法律条文,也不能作为法律依据。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第六章的“重污染天气应对”:

不过该文提到在对企业违反相关行为情节严重的可以依照“《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》”这一要求。

该文件中提到“在重污染天气预警期间、突发环境事件处置期间或者被责令限期整改期间,违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的”可从重处罚。

也就是说,从目前的各类情况来看,只有地方有可能或者已经出现重污染天气或者有气象部门相关等级预警时,才能依照《大气污染防治法》启动预案进行企业的停产、限产管控。

如果没有遭遇重污染天气预警,蓝天白云下,符合排放标准的企业被限产可能没有法律依据。如果不符合排放标准,则应该直接依法(《环保法》)限期整改才能继续生产。

据了解,目前绝大多数的钢铁企业污染物排放都是符合国家标准和地方强制性标准的,不符合的肯定早就被限制生产或关停了。而对于一些地方来说,问题的核心不是排放浓度是否达标的问题,而是排放总量的问题,再直接一点就是地方的产业规划问题,而且还是历史性的问题。企业符合现有的标准生产,理论上是没有理由被停限产的,但是生错了地方就要被更严格地执行停限产。当然,环保达到地方规定标准的企业是免于停限产的。这也是倒逼重点地区企业进一步加强环保治理的重大动力,可以直接提升重点地区人民的幸福感,笔者是坚决支持的。下一步,笔者认为,国家或地方立法部门会进一步查缺补漏,完善相关法律法规,让停限产有据可依,让地方政府执法更透明、更有力,也让相关行业和企业心里更有底。

来源:网络

编辑:阿莱

联系我们:400-1800-108

免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着莱月赞同其观点,文中信息仅供参考,不作为投资决策建议。如无意中侵犯您的合法权益,请及时与莱月400-1800-108取得联系。